18/02/2010

Le patron de l’hôtel nous propose de nous conduire en jeep à la gare routière. On s’installe, prêts à partir, mais il a oublié un truc et retourne à son bureau. La voiture se met à reculer dans la petite pente… il avait desserré le frein à main !

Bus pour Jhunjhunu. Traversée sans encombre dans un paysage semi désertique. De la cohue de l’agglomération de Jaipur au Shekawati, la circulation devient moins dense, les camions sont remplacés par les tracteurs, les camionnettes par les charrettes tirées par les chameaux (ou plutôt des dromadaires…), et parfois le long de la route, on croise des cortèges de gens portant de grands drapeaux rouges, oranges, scintillants d’or, bravant la poussière et le sable des dunes soulevé par le vent.

Un vrai problème : pas de véritable arrêt les trois premières heures et c’est dur pour les vessies…

À Jhunjhunu, l’hôtel Jamuna est en plein chantier (mais à l’arrêt), et on a un peu l’impression de réveiller les gens à notre arrivée (13h). Belle chambre donnant sur un joli jardin. Dans la salle de bain, le WC a un dispositif permettant de régler un minuscule jet d’eau visant directement la raie des fesses. Le luxe !

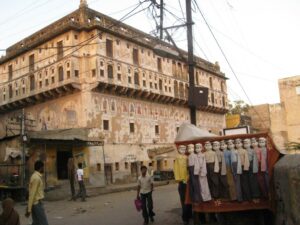

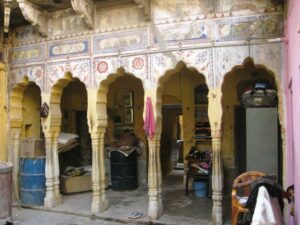

Visite de la ville : la bonne raison de visiter le Shekawati, ce sont les fameux havelis (maisons de riches propriétaires) dont les façades intérieures et extérieures sont recouvertes de fresques naïves (à nos yeux) aux motifs figuratifs infinis, allant des épopées des déités hindoues, aux soldats britanniques, aux portraits de familles et autres scènes de la vie courante. Ces peintures ont bientôt deux siècles et certaines sont ravagées par le temps. Ces havelis sont dispersés dans la ville poussiéreuse, souvent cachées dans un dédale de rues aux maisons délabrées et où se bousculent des vendeurs de légumes, de tissus, de gamelles (et n’oublions pas les vaches, chèvres et chiens errants), et c’est un jeu de piste pour découvrir ces fameux trésors. A chaque fois, c’est un ravissement et les gens accueillants nous laissent entrer dans les patios, là où les peintures sont les mieux conservées. Et bien sûr, ils sont très fiers de leur demeure, bien qu’ils y vivent chichement (la prospérité des ancêtres est bien loin) et le confort moderne n’a pas toujours franchi la porte.

Les passantes dans les ruelles de Jhunjhunu ont des habits très variés : sarees colorés couvrant ou découvrant le visage pour les hindoues, burka ou tchador noirs pour les musulmanes. Quant aux hommes (la plupart moustachu), ils sont peu nombreux à porter le traditionnel dothi.

Au détour d’une ruelle, on entend un piaillement d’enfants ; c’est une école. On entre et on est vite entouré de jeunes filles en uniforme scolaire (robe bleue foncé, chemisier blanc) et qui sautillent en s’esclaffant et battant le rappel de leurs copines. Des institutrices mettent le nez dehors de leur classe et nous rejoignent dans la cour. On nous offre un thé. Difficile de communiquer car personne ne parle anglais.

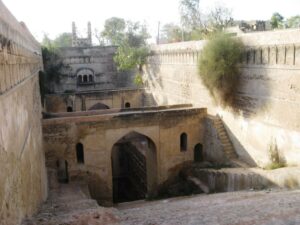

Nous cherchons le baoli Mertani. En passant dans une rue, des femmes sont assises devant la porte d’une maison. Elles nous interpellent, on prend quelques photos, ça rigole bien. Jean-Paul demande à l’une d’entre elles, qui a les mains décorées au henné, s’il peut prendre une photo de ses mains. Commence alors quelque chose de très chouette : les femmes me proposent de décorer les miennes. J’hésite et puis je me lance. Je m’assois sur l’escalier au milieu d’elles et deux jeunes filles me prennent chacune une main pour la décorer à l’aide d’un petit « cône » à henné. Une troisième vient s’y ajouter et j’ai la paume des mains couverte de fleurs et autres motifs. C’est un moment magique de complicité entre filles malgré le fossé culturel. C’est très émouvant. Une fois le travail terminé, on nous invite à boire le thé. Et nous voilà introduits dans la maison d’une des femmes : une petite chambre bien rangée avec la télé dont elle est très fière, un lit. On tient serrés à une dizaine. On papote, on rigole – on ne comprend pas tout – mais c’est un moment riche de partage. La voisine, qui parle anglais, perchée sur le toit de sa maison toute proche, nous invite aussi chez elle : nous contournons le pâté de maison pour être accueillis par une famille musulmane de cinq enfants. Le maître de maison nous fait asseoir dans une pièce qui ressemble à un salon et après quelques présentations, nous propose de regarder des photos de leurs amis d’Australie. Il nous explique que lui et sa femme ont l’intention de partir vivre là-bas, quand leurs enfants seront grands. Nous pensons avoir compris qu’ils font du bizness là bas. L’amie australienne vend des bijoux et autres objets en provenance d’Inde. Le mari nous accompagne jusqu’au baoli Mertani. C’était l’objet de notre visite ! C’est un grand baoli en restauration. Il sera remis en eau à la fin des travaux. Nous quittons notre hôte et nous cherchons le temple Rani Sati.

Le temple par lui-même est enchâssé dans une gangue plutôt kitch : statues de déités hindoues grassouillettes sorties d’une attraction Disney aux couleurs fluo… Immense façade des dortoirs des pèlerins aux allures aériennes. Contraste violent avec le sanctuaire tout de marbre blanc et de plaques d’argent.

Dans la poussière des faubourgs se tient un autre baoli (Birdi chand) signalé par des coupoles : un jardinier qui tond bien raz une petite pelouse nous dit que c’est fermé et qu’il n’a pas la clé des gros cadenas qui ferment la grille. On parlemente et, avec de grands gestes, il nous dit qu’on peut passer par derrière. En effet derrière une décharge il y a une brèche dans le mur ! Le baoli est ici bien différent : un puits de deux mètres de diamètre et très profond (20 m ?), une margelle pour supporter un appareillage pour puiser l’eau et tout autour des bassins pouvant la recueillir.

Retour au centre-ville où nous errons jusqu’au crépuscule, suivit par des gamins farceurs lançant des « what country ? » et des « what is your name ? ».

Repas végétarien à l’hôtel : pommes de terre au curry, fromage cuisiné à la sauce rouge, riz frit aux légumes.

Vers 10h du soir, des chansons et des tambours résonnent dans le voisinage. On va voir : à une centaine de mètres dans une masure éclairée à la bougie, une demi-douzaine de jeunes (hommes) font la fête moyennant quelques boissons alcoolisées…